| バイオマスはカーボンニュートラルな資源であり、その利用が地球温暖化対策として進められています。食糧との競合を避け、有効なバイオマス利用を進めるには、有機系廃棄物など未利用バイオマスの活用が望まれます。同時に、都市における全体の廃棄物マネージメントを考えていくことも重要となってきます。 |

|||||

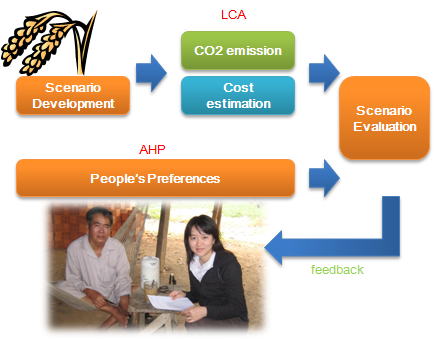

| ベトナムのメコンデルタ地域では、脱穀した籾殻(rice husk)を河川投棄する問題が生じています。本研究では、rice huskを河川投棄するのではなく、発電やバイオ燃料製造、燃焼灰の利用といった、様々な有効利用戦略シナリオを設計し、LCCO2、LCcost、地域住民受容性などの観点から評価しています。具体的には、ベトナムのAngiang Provinceを対象地域とし、同エリアで発生する稲もみ量、現在使われている燃料の実態、などを現地調査によって明らかにし、構築した18のシナリオにおける、ライフサイクルでのCO2発生量と、コストを算定しました。 この算定に加えて、各シナリオの住民受容性を調査するため、燃料利用に関わる項目間の選好(例えば安全性を重視するのか、コストを重視するのか、環境への影響を重視するのか、環境の中でも水環境を重視するのか、大気環境を重視するのか、といった選好)を現地での聞き取り調査に、AHP(階層分析法)を適用し、定量的に明らかにしました。その上で、ここで得られた重みづけ係数を、構築した18のシナリオの評価に適用し、当該地域でのよりよい稲もみ利用に関する考察を行っています。

| |||||