| 様々な環境施策を評価するにあたっては、その施策によりもたらされる環境負荷の算定に加えて、施策の対象となる住民の意識を明らかにすることが、効果的に施策を遂行する上で重要といえます。当研究室では、家庭における環境配慮行動全般や、廃棄物管理、水辺認識といった身近な環境問題において、住民の意識構造がどう行動に結びついているのかを明らかにすることで、有効な環境改善施策の抽出に繋げようとしています。 |

||||

|

||||

| 人々が環境配慮行動を行いたい、と考えた際に、そもそもどの行動を行えば、より有効であるか、という情報を提供することが求められています。本研究においては、行動選択に伴って、変化する環境負荷をLCAにより把握し、その情報に基づいて、より良い、さらには市民が選びやすい行動選択法を提示することを研究目的としています。 卒論の際には、家庭における5行動(炊飯、マイバッグ、マイカップ、紙皿、詰め替え容器)を取り上げ、それぞれの行動において、いくつかの代替案を作成し、それぞれの環境負荷算定を行いました。具体的には、例えば炊飯の場合には、炊飯器を用いる方が良いのか、ラップで保存した方が良いのか、タッパーに入れて冷凍したらどうか、といったように、人々が実際に取りうる行動をシナリオとして設定し、それぞれにおけるCO2排出量や廃棄物発生量を算定し、比較評価を行いました。 |

||||

|

||||

| <関連発表> *新保雄太・中谷隼・栗栖聖・花木啓祐, 2010, (Poster)環境配慮行動を促進する情報提供のための家庭における消費行動の環境負荷評価, 第5回日本LCA学会研究発表会講演要旨集, 394-395. |

||||

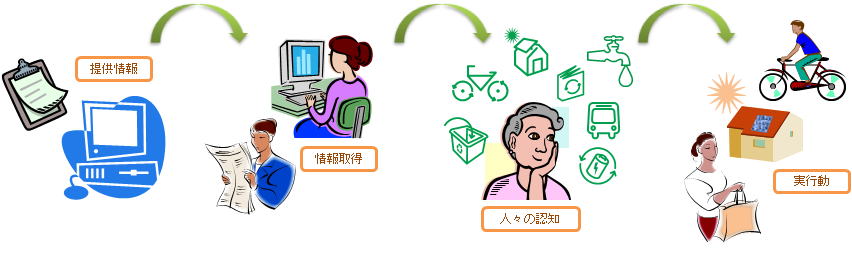

| 家庭からの環境負荷を減らすためには様々な施策が考えられます。その中でも、適切な情報が無いことが障害となって、人々の行動が起きていないものがあります。本研究では、家庭生活に身近な地方自治体が、住民に対して、どのような情報を提供していけばよいか、を考えることを研究目的としています。第一段階では、実際にソウル市が住民に対して提供している環境情報の分析を行い、どのような情報がどのような意図で発せられているかを明らかにしていきます。第二段階では、それらの情報を、実際に住民がどれ程認知しているかを解析し、提供情報と受け手側のギャップを明らかにします。最終段階では、様々な情報提供方法が、実際の市民行動をどのように変えうるかを、実際に市民との協働プログラムによって検証していきます。  |

||||

<Poster:サンパウロ市民を対象とした廃棄物削減行動を規定する因子のモデル化と適用> |

||||

| 市民生活においては、専門家が提供する技術と、それを利用する市民の間で情報や理解のギャップを生じていることが見受けられます。本研究では、市民とのコミュニケーションの例として、リスクコミュニケーションを取り上げ、どのように化学物質や微生物によるリスクを伝えることによって、市民の理解が深まるかを検討して行きます。 本研究では、オンラインアンケートを利用して、市民に様々な飲料水のリスクに関わる情報を提供した場合に、人々のリスク認知がどのように変化するかを評価しています。例えば、水道水に関して、クリプトスポリジウムやウイルスなどの情報と、塩素消毒の情報を提供した場合や、感染事例の情報を提供した場合のリスク認知の変化を見ています。また、数値情報として、DALY (Disability Adjusted Years)を提供する場合を想定し、その場合、数値の示し方の違いによる、リスク認知への影響評価を行っています。 同時に、情報を受け取る側の個人の特性によって、どのようにリスク認知が変化するかを分析しています。これらの研究を通じて、どのような情報を、どのように提供することにより、市民と専門家のギャップが埋まり、よりよいコミュニケーションと理解に繋がるかを検討しています。 |

||||

|

||||

| 本研究では、水辺の価値形成に与える住民の意識構造を明らかにし、河川環境のどのような部分に住民が価値を見出し、その見出し方には、住民のどのような属性が影響しているのかを明らかにすることを目的に実施した研究です。今までの費用便益分析における、住民選好の抽出(例えば、住民は川の水質にどれくらいの価値を感じているか、といったように)では、全ての住民を十把一絡げで扱い、その平均値としての価値を出していました。しかし、同じ川を見ていても、人によってその価値の見出し方は異なることが予想されます。そこで、この研究では、潜在クラス分析や潜在ロジットモデルを用いることで、住民をグループ分けし、グループごとの特性や、価値の見出し方を評価しています。

<より詳しい内容に関しては、下記をご覧下さい> 「Structure of Residents’ Perception and Valuation of River-front」(2009年Zurich/国際環境心理学会発表ポスター) 「住民選好にもとづいた環境施策評価」 (先端研ニュース 第65巻 2008年1月号 「若手研究者紹介」より) 「都市と水 都市の水環境」(先端研 2007年度研究室公開 ポスター) |

||||

| 緑化であったり、水辺創出のように、暑熱緩和施策として行われる様々な施策では、実際には、暑さを低減する効用に加えて、快適性をもたらしたり、大気汚染を緩和したり、するなど、様々な別の効用が存在します。しかし、従来の緑化事業などにおいては、それらの効用が十分定量的に評価されてきていませんでした。本研究では、様々な暑熱緩和事業を対象とし、各事業で得られる複数の効用を、人々がどう捉えているかを、アンケート及びコンジョイント分析の適用により、明らかにしていきます。 |

||||

|

||||

| 都市のコンパクト化によって、より低環境負荷の都市を構築しようという動きがあります。さらに、人口が減少し、少子高齢化時代を迎えるに当たり、郊外にまでスプロール化した居住地域では、インフラを支えきれない、生活環境質が悪化する、といったことが懸念されます。しかし、実際にコンパクト化を推進していくには、人々の「住み替え」が必要となってきます。そこには、人々がどのようなライフステージにあるかや、人々が持っている価値観、地域への愛着などが移転抵抗となってきます。本研究では、移転に関わる重要因子を、人のグループごとに抽出し、都市コンパクト化に向けた居住地移転モデルを構築することを研究目的としています。 |

||||

|

||||

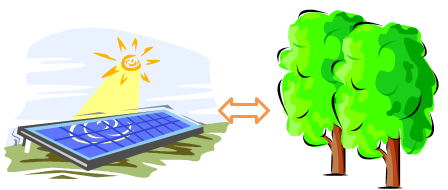

| 少子高齢化時代の到来に伴い、多くの余剰地が発生することが予想されます。二酸化炭素削減に向けて、そのような余剰地に太陽光パネルを導入してはどうでしょうか?発生する余剰地に全て太陽光パネルを敷き詰めたとしたら。。。多量の二酸化炭素削減が可能となります。しかし、一方で、そのような都市は実際に人々が居住するに適した都市となり得るでしょうか?景観は無機的で、人々の居住快適性が十分保たれないことが予想されます。 本研究では、そのような着想から、緑と太陽光を様々な割合で都市に導入した場合の、二酸化炭素削減量を算定し、その結果を用いて、住民に対し、どのような都市が望ましいかを、アンケート調査により解析しました。対象場所には下関市やいわき市等を選び、一対比較法により、人々の選好を抽出しました。 |

||||

|