タイにおける物質フロー解析による流域管理 (卒業生, Pinida) タイにおける物質フロー解析による流域管理 (卒業生, Pinida) |

本研究では、タイのチャオプラヤ川流域を対象とし、その水質改善策として、流域全体を通じての窒素流出抑制を研究目標としています。従来型の取り組みでは、水域に排出されるポイントでの窒素負荷を、排出源ごとに算出する汚濁負荷解析が一般的でした。しかし、実際には排出に至るまでに様々な活動が介在し、それらが深くかかわりあって、最終的に水域への負荷が生じています。

例えば、主要な窒素排出源である耕地は、食品工場生産や、家庭での食物消費と深く関連しています。本研究では、地域ごとの様々な活動間の関連を、マテリアルフロー解析で捉えた上で、水域への排出負荷を減らす、シナリオを構築し、その効果について評価しています。

マテリアルフロー解析による窒素フローのイメージ図 (by Pinida)

|

北京における適正水価格の設定に向けた様々なWTP計測手法の適用 (M2, Xiao) 北京における適正水価格の設定に向けた様々なWTP計測手法の適用 (M2, Xiao) |

本研究では、北京における適正な水価格の設定を念頭においたうえで、水の価格を構成すべき要素として、

1)上流水源地域の保全

2)水利用の価値

3)下水処理費用(排出先河川水質保全)

の3つを取り上げ、それぞれに対する住民選好に基づく価値評価について研究しています。

具体的にはCVM(仮想市場評価法)における質問方法を複数種用意し、各手法によって、これら3つの価値が個別に評価されうるのか、また、それぞれの手法が有する利点欠点を加味した上で、本来の評価価値がどの程度であるのかを検討しています。 |

|

|

荒川流域を対象とした水パフォーマンス評価 (M1, 牧) 荒川流域を対象とした水パフォーマンス評価 (M1, 牧) |

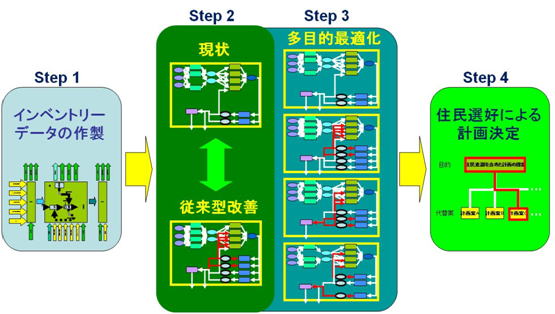

本研究では、荒川流域を対象に、どのような水処理をおこない、それぞれの水をどのような用途に利用した場合に、環境負荷やコスト、水圧迫度が低く抑えられるのか、その候補施策を抽出することを研究目標としています。環境負荷の算定にあたっては、ライフサイクルアセスメント(LCA)を適用し、それぞれの水処理導入に伴って生じる環境負荷を算定して行きます。その後、遺伝的アルゴリズムの利用によりパレート最適解を抽出し、これら複数候補案の中からより良い施策を検討していきます。 |

|

| |

バングラデッシュのダッカ地域における水管理施策評価(D1 Shoma) バングラデッシュのダッカ地域における水管理施策評価(D1 Shoma) |

バングラデッシュは多くの河川が存在する地域であるにも関わらず、水源は多くを地下水に頼っています。それは主に、河川水の汚染が原因となっています。本研究では、今後、発生源対策等により河川水の水質改善を試みたり、再生水の利用や雨水利用などを検討することによって、対象地域における水の確保を目指すと同時に、様々なステークホルダー間において、どのように水を分配し、利用して行くのが良いのか、評価して行きます。

|

|

|

| |

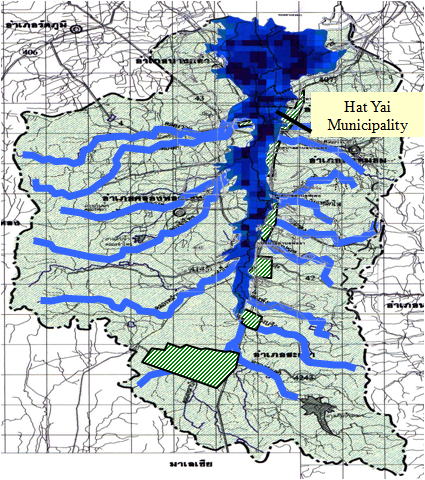

タイのハジャイにおける気候変動影響を加味した洪水対策(D1 Allan) タイのハジャイにおける気候変動影響を加味した洪水対策(D1 Allan) |

|

タイのハジャイ県は、2000年にきわめて大きな洪水被害を受けました。このエリアは、これ以外にも何度も大きな洪水の被害を受けている地域です。今後気候変動の影響により、さらに洪水被害が増えることも予想されます。

本研究では、土地利用の変更やインフラ整備、さらには地域住民への情報伝達といった、様々な施策を行う事による、洪水被害緩和効果を算定し、評価することを研究目的としています。 |

| |

提供情報および個人特性の差異がもたらす飲料水リスク認知への影響評価 (B4, 天野) 提供情報および個人特性の差異がもたらす飲料水リスク認知への影響評価 (B4, 天野) |

市民生活においては、専門家が提供する技術と、それを利用する市民の間で情報や理解のギャップを生じていることが見受けられます。本研究では、市民とのコミュニケーションの例として、リスクコミュニケーションを取り上げ、どのように化学物質や微生物によるリスクを伝えることによって、市民の理解が深まるかを検討して行きます。

本研究では、オンラインアンケートを利用して、市民に様々な飲料水のリスクに関わる情報を提供した場合に、人々のリスク認知がどのように変化するかを評価しています。例えば、水道水に関して、クリプトスポリジウムやウイルスなどの情報と、塩素消毒の情報を提供した場合や、感染事例の情報を提供した場合のリスク認知の変化を見ています。また、数値情報として、DALY (Disability Adjusted Years)を提供する場合を想定し、その場合、数値の示し方の違いによる、リスク認知への影響評価を行っています。

同時に、情報を受け取る側の個人の特性によって、どのようにリスク認知が変化するかを分析しています。これらの研究を通じて、どのような情報を、どのように提供することにより、市民と専門家のギャップが埋まり、よりよいコミュニケーションと理解に繋がるかを検討しています。 |

|

バンコク運河の環境改善に向けた水処理施策の評価 (短期研究員, Chanathip) バンコク運河の環境改善に向けた水処理施策の評価 (短期研究員, Chanathip) |

バンコクでは、多くの運河を目にすることが出来ます。しかし、これらの運河の水質は極めて悪い状態です。本研究では、対象地域に、分散型下水道や浄化槽などを設け、運河の水質及び水量の改善を図る方策について、費用便益分析を行いました。

便益については、日本での水辺価値評価を行った事例を参考とし、水質、水量といった要素を貨幣価値に換算して評価しました。シナリオとしては、分散型処理を設けて水量を確保する方策と、下水道を整備し、処理水をポンプアップする方策の比較評価を行いました。

|