| (1) 都市を中心とした物質循環解析と環境影響の最小化 | ||

| 都市がもたらす環境負荷には直接的な負荷と誘発的な負荷があります。二酸化炭素の排出の場合を例にとると、直接的な負荷とは、自動車が都市を走るときに排気ガスとして出る分です。一方、誘発負荷としては都市で消費されるさまざまな製品を製造するときに生じる負荷が挙げられます。 都市は大量の物質を消費し、廃棄しており、これがさまざまな環境問題を引き起こしています。持続可能な社会に向けて、消費の効率化・抑制や再利用により、都市が取り込む新規資源と廃棄量を減らすこと(ゼロエミッション化)が望まれています。そのために、さまざまな物質に対して効率的な利用や再利用の可能性が、技術的な側面、経済性などさまざまな面から検討されています。しかし、個別に検討した結果を単につなぎ合わせると相互に矛盾するとか、必ずしも最適になっていないことがあります。全体として把握したほうが、環境負荷を下げられる可能性が大きくなるということは想像できるでしょう。 本研究室では、都市を含む地域さらには世界全体としての環境負荷を小さくするための研究を進めています。 |

||

|

||

| 生ゴミ、下水汚泥、畜産廃棄物、食品産業廃棄物などの有機性廃棄物は、廃棄物としての側面を持つと同時に、二酸化炭素の排出を伴わない資源としてのバイオマスの側面も持っています。しかし、現実にはこれらのバイオマスは発生量が多いわりに有効利用が進んでいません。コンポスト化やメタン発酵によるエネルギー利用、飼料化などの資源化技術はあるものの、需要と供給のバランスが取れていないことが多いのがうまくいかない理由の一つです。たとえば、農地を多く持つ地域ではコンポストの需要が高いのに対し、都市部ではコンポストを製造しても引き取り手がない、という事態が生じます。 これらの有機性廃棄物の循環を考えるうえで特徴的なことは、循環がプラスチックなどと比べて狭い範囲で行われることです。これには、重い割には価値の低い有機性廃棄物を広域移動すると輸送コストがかかること、他自治体の廃棄物は受け入れがたい、というような問題が根底にあります。このように、コンポストや飼料化などでは再資源化物質の需要に制約があり、環境影響の最小化の観点から適切な有機性廃棄物の循環形態は地域ごとに考える必要があります。また、これらのバイオマスを活用する方法の一環として製造業の活用があります。このように、「農業と都市の連携」や「都市と産業の連携」は今後さらに重要になるでしょう。 都市及び農業からの未利用バイオマスの有効利用戦略に関してはこちら→もご覧下さい。 |

||

| 廃棄物の処理、処分にはいろいろな方法があります。リサイクル、エネルギー利用、などなど。 特にリサイクルを行ったときの環境負荷に与える効果の解析は複雑です。たとえば、Aという物質を廃棄せずにBという製品にリサイクルした場合、これによって得られるメリットは、a)物質Aの廃棄物処分をしなくてもよいこと、とb) 物質Bを新規資源Cから作らずにすむこと、の二つです。一方、リサイクルすることは通常エネルギーを消費したり、汚染物質を多少排出します。これらを定量的に評価することによってリサイクルの評価が可能になります。 |

||

| 都市の一般廃棄物を焼却(及び廃熱による発電)、メタン発酵、コンポスト化したときのライフサイクル的な環境負荷を比較する研究です。これらのさまざまなプロセスによる環境影響をLCA的に評価した点と、東京とサンパウロを比較した点に特徴があります。地球温暖化ポテンシャル(GWP)、酸性化ポテンシャル、栄養塩、などのライフサイクル的な負荷を比べると、それぞれの国によって差が出てきます。これは廃棄物の組成の差、発電で置き換わる電力の炭素強度の差などによるものです。 | ||

|

||

| 図:さまざまな廃棄物の処理処分のオプションをサンパウロと東京に適用した場合の地球温暖化ポテンシャルの比較 |

||

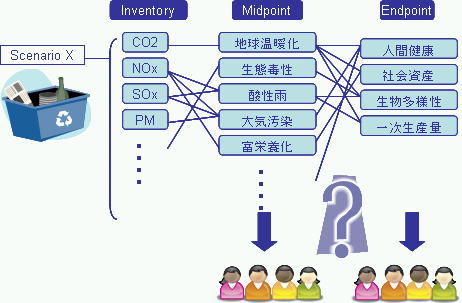

| LCAにより廃棄物処理シナリオの評価を行なう際、どのように地域住民の意識を盛り込 んでいくかは重要な課題です。現在のLCIAにおいては、エンドポイントにおいて、人間健康などへの被害影響を算定し、コンジョイント分析やAHPを用いた統合化 を行なうのが一般的となっています。本研究では、ミッドポイントで算定された地域レベルでの個別影響を住民に問い、エンドポイント評価との比較を行なうことに より、上述したような政策決定に住民意識を取り込む手法論の検討を行っています。 | ||

|

||

| (2) 廃棄削減行動を促す施策の検討 | ||

| 循環型社会の形成に向けて、3RとしてReduce(発生抑制), Reuse(再利用), Recycle(再資源化)が進められています。 この中で、廃棄物の発生量自体を減らしていく、ということが最も重要である一方、人のライフスタイルに密接に関わることから、実現していくことが困難でもあります。人が廃棄物削減行動をするには、どのような心理的な因子が影響を与えているのでしょう。そのような因子を解明することによって、市民に対し、廃棄物削減施策を進めるにあたって、より有効な施策を提案できるようになるといえます。 当研究室では、ブラジルのサンパウロを対象とし、市民の廃棄物削減行動に与える心理的因子のアンケートによる抽出と、それに基づく、教育プログラム実施効果の評価を行なっています。 さらに詳しくは、「社会・経済学的アプローチ」の頁をご覧下さい。 |